嶐擭偺嬨廈俀師梊慖偱堷戅昞柧傪偟丄XX傪僋儔僽撪偺俁俙僼儔僀儎乕偵忳傝傑偟偨丅 偟偐偟丄傗偼傝挿擭偦偽偵偁偭偨俁俙婡偑柍偄偲偄偆偲堦枙偺庘偟偝偑偮偄偰傑傢傞傢偗偱偡丅 偄偮傕偄偮傕旘偽偝側偔偰傕偄偄偐傜婡懱偼昁梫偩偲偄偆偙偲傪偝偲傝傾儕僄僗傪拲暥偟偨傢偗偱偡丅 傑傕側偔敿惗抧姰偑栄棙岺朳偵偒傑偟偨偑丄偲偵偐偔朲偟偄傕偆傝偪傖傫偱偡丅 屻夞偟屻夞偟偵側偭偰偟傑偄傑偟偨偑梊掕傛傝侾儢寧抶傟偱偐偐偭偰傕傜偄傑偟偨丅 惗抧姰埲屻偺儗億乕僩偱偡丅 |

|

惗抧姰惉偑1939g偱偁偑傝傑偟偨丅 揾傝姰惉偑2311g偱偡偐傜揾憰廳検偼372g偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅 懌夞傝偺曗嫮傗庒姳梋暘側偙偲傪傗偭偰傕傜偭偨廳検崬傒偱偡丅 偦偟偰僔儕僐儞懪偪偱偡丅搤応偱傕梉曽偵懪偭偰梻挬俋帪偵偼奜偣傑偡丅 壏搙偲幖搙偺娭學師戞偺傛偆偱偡丅 |

|

傏偪傏偪儕儞働乕僕傪巒傔傑偟偨丅 傑偢偼僒乕儃儅僂儞僩偱偡偑偄偮傕偼峲嬻儀僯儎俀噊偵僇乕儃儞僉儏傾0.4噊傪揬偭偰嶌偭偰偄傑偟偨偑 嬤偄彨棃偺2.4G傪尒悩偊偰晅懏偺儀僯儎俁噊偵僋儕儎乕傪偐偗嬻杹偒傪偟傑偟偨丅 儔僟乕僒乕儃夢傝偼攝慄偺廤拞偡傞偲偙傠偱偡偐傜巭傔價僗偺摢偑弌側偄傛偆偵張棟偑昁梫偱偟傚偆丅 尨場晄柧偺捘棊帠屘偵側傜側偄傛偆偵亅亅亅丅 |

|

墑挿僐乕僪偺愙懕晹偼僥僌僗偱敳偗巭傔傪偟儅僗僉儞僌僥乕僾傪姫偒杊壒僗億儞僕僔乕僩傪姫偒傑偡丅 僗億儞僕僔乕僩偺擲拝椡偑嫮偔攳偖偲偒偵偄偮傕僔僢僋僴僢僋偡傞偺偱儅僗僉儞僌僥乕僾傪壓抧偵揬傞偲攳偖帪偵妝偱偡丅 僄儖儘儞儂乕儞偺捈妏傪弌偡帪偼丄僗僠乕儖掕婯傪峚偵偼傔嶰妏掕婯傪増傢偣傟偽榁娽偺 俻偱傕娙扨偱偡丅 |

|

價僗巭傔偟儅僗僉儞僌屻偄偭偨傫價僗傪奜偟偰愙拝柺傪峳傜偟傑偡丅帠慜偵僄儖儘儞儂乕儞偺 愙拝柺傕僶儕庢傝傪偟峳傜偟偰偍偒傑偡丅 僄億僉僔傪價僗寠偺拞偵傕揾傝偙傫偱偍偒傑偡丅 價僗偵僄億僉僔傪偮偗偰偹偠崬傓偲昞柺偵偼傒弌偨傝偟偰怈偒庢傝側偳梋暘側巇帠偑憹偊傑偡偑 愭偵價僗寠偵揔検揾偭偰偍偔偲怈偒庢傝偼柍偔儅僗僉儞僌傪攳偖偲姰惉偱偡丅 |

|

尨悺偁傢偣偱恾柺傪偍偙偡偲僄儖儘儞儂乕儞偺庢傝晅偗埵抲偼僸儞僕儔僀儞偐傜栺俆噊偲側偭偨丅 寁嶼偳偍傝偵偼側傜側偄偑丄傎傏忋壓偺嵎摦偼側偐偭偨丅 |

|

恔摦偺寖偟偄旜梼偱偡偐傜丄僗僷僀儔儖僷僀僾偱曐岇傪偟偨傎偆偑傛偄偲巚偄傑偡丅 EV儂乕儞偺價僗偼僔儕僐儞僆僼側偳偱桘帀暘傪彍嫀偟偰偍偒傑偡丅 俻偼僄億僉僔傪楙傞帪僾儔斅偵僈儉僥乕僾傪揬偭偰楙偭偰偄傑偡丅 巊梡屻偼攳偄偱僑儈敔偵億僀偲幪偰傞偩偗偱偡丅 僾儔儂乕儞偼僞僢僾傪愗傝傑偡偑丄2/3偵偲偳傔偰偍偒傑偡丅姰慡偵愗傞偲娚偡偓傞偐傜偱偡丅 壓偺僒僀僘偱偼偒偮偡偓偱偡偺偱帋峴嶖岆偱偡丅 |

|

EV儂乕儞偺俁噊價僗寠偼僞僢僾偼愗傜側偄偱孹偒傪旝挷惍偱偒傞傛偆偵俁噊偺娧捠寠偵偟偰偍偒 僄億僉僔傪揾偭偰偼傔崬傒僑乕儌僨儖偱掲傔崬傓帪偵旝挷惍偟愙拝偟傑偡丅 嵍塃偺僸儞僕儔僀儞偐傜傾僕儍僗僞乕儂乕儞偺庢傝晅偗埵抲偺僠僃僢僋偼戝曄廳梫偱偡丅 帇擣傗掕婯傪巊偭偰姰傌偒偵崌偣傑偡丅 傾僢僾懁丄僟僂儞懁偑傎傏摍偟偔側傞傛偆偵僒乕儃儂乕儞偺埵抲傪扵偟傑偡丅 儘僢僪偲儂乕儞偼戝懱捈妏嬤偔偵側傝傑偟偨偑丄戝帠側偺偼嵍塃偺俤倁偺摦偒傪崌偣傞偙偲偱偡丅 尰嵼偼憲怣婡偺僜僼僩偱偐側傝偺偲偙傠傑偱崌偣傞偙偲偑弌棃傑偡偑丄傗偼傝僴乕僪柺偱 偒偪傫偲 崌偣偰偍偔偺偑戝帠側偙偲偱偡丅 |

|

YS170DZ-M偺僶僢僋儕儞僌偑戝偒偔側偭偨偺偱僄儞僕儞儅僂儞僩偺堦晹傪嶍傝傑偡丅 杊壩暻懁偺儅僂儞僩傕僼儘儞僩儕儞僌傪奜偝側偄偱僄儞僕儞傪偍傠偣傞傛偆偵彮偟偗偢偭偰偍偔偲曋棙偱偡丅 庴怣婡偺傾儞僥僫傪僒乕儃儅僂儞僩偺壓晹傪捠偟偨偄偺偱僲僀僘儗僗僷僀僾傪墑挿偟傑偡偑僕儑僀儞僩偵 擱椏僷僀僾傪巊梡偟傑偡丅婛懚僷僀僾偺擖傝岥傪僪儔僀僶乕側偳偱儔僢僷忬偵彮偟峀偘偰偍偔偲 傾儞僥僫傪捠偡偲偒偵堷偭偐偐傜側偄偱僗儉乕僗偵捠傝傑偡丅 |

| 僶僢僥儕乕儅僂儞僩偼價僗巭傔偵側傞偺偱恔摦偱偨傢傒擄偄傛偆偵嶸栘傪傢偨偟偨丅 |

| 儅僼儔乕儅僂儞僩偺嵗側偳傪彮偟娵柺傪偲偭偰傗傞偩偗偱尒偨栚偵偒傟偄偱偡丅 |

|

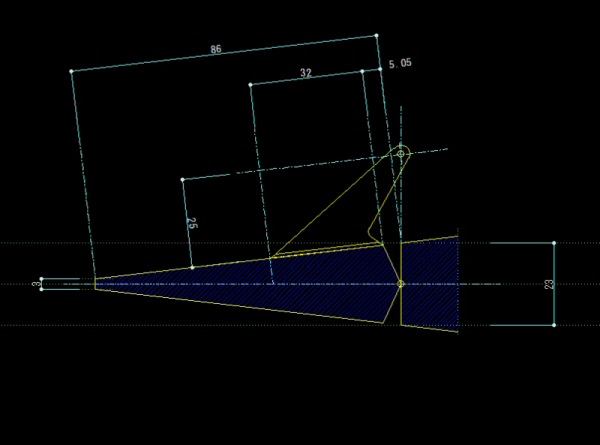

儔僟乕儂乕儞偺嵎摦傪俆噊偲偟偨丅 偙傟偼側偐側偐寁嶼偳偍傝偄偒傑偣傫偑寁嶼悢抣傛傝彮偟懡傔偵偟偨傎偆偑椙偄傛偆偱偡丅 嵟戝懬妏傪愗偭偨偲偒偵堷偔懁丄墴偡懁偺儚僀儎乕偺僥儞僔儑儞偑摍偟偔側傞傛偆側寠偺埵抲傪扵偣偽偄偄偺偱偡丅 僒乕儃儂乕儞懁偼係侽噊偱偡丄儔僟乕儂乕儞懁傕係侽噊偲摨偠側傜儔僟乕儂乕儞偲僸儞僕儔僀儞偺嫍棧傪 僒乕儃儂乕儞偱嶌摦傪庢傟偽偄偄偺偱偡丅偲偙傠偑傾儕僄僗偺応崌儔乕僟乕儂乕儞懁偼俆侽噊偲戝偒偄偺偱偡丅 儔僟乕儂乕儞偲僸儞僕儔僀儞偺悺朄偑俁噊偲偡傞偲寁嶼忋偺嶌摦偼偄偔傜偵偡傟偽偄偄偱偟傚偆丠 婡懱惢嶌幰偵傛偭偰儔僟乕儂乕儞偲僸儞僕儔僀儞偺悺朄偼堘偄傑偡偹丅堦棩偵偄偔傜偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偄偺偱偡丅 偨偩偟寁嶼偳偍傝偵偼偄偒傑偣傫丅儚僀儎乕偺懢偝偱傕堘偄傑偡丅僲僀僘儗僗僷僀僾偺掞峈傕偁傝傑偡丅 偨偩尵偊傞偙偲偼嶌摦傪戝偒偔庢傟偽庢傞傎偳僥儞僔儑儞偑嫮偔側傞偲偄偆偙偲偱偡丅 怳傟巭傔偼丄夋憸偺埵抲偱偼嬤偡偓側偺偱偦偺屻俁侽mm傎偳棧偟傑偟偨丅 |

|

擱椏傗攔桘傪堦揌傕傕傟側偄傛偆偵儅僯側偳惍旛偡傋偒偱偡丅 屌掕媟偵偼儖乕僘僜僢僋僗乮俁懌俆侽侽墌乯傪偼偐偣傑偟偨丅 僗僺儞僫乕傪嶍傞帪偄偮傕側偵偐偟傜庤傪妸傜偣偰彫彎傪偮偗傞偺偱偡偑崱夞偼偆傑偔偄偒傑偟偨丅 儁儔廃埻侾噊偺奐岥偵偟偨偄傕偺偱偡丅摿偵儁儔偺棤柺懁偺奐岥偼挌擩偵偟偁偘傑偟傚偆丅 偨偩偟懠偺僒僀僘偺儁儔曄峏傕摢偵偄傟偰偍偄偰偔偩偝偄傛丅 |

E_Mail:Tomonori Hisao tomo@vit.or.jp Return to back